理論暗記の基本的なスタンス

税理士試験を受験していると

必ず乗り越えないといけない理論暗記ですが、

今回は、私が受験生時代にやっていた

理論暗記の方法をご紹介します。

結論から言いますと

私は、理論をがっつり一字一句暗記したことは、ありません。

ただし、毎日理論は読んでいました。

例えば最後の科目の相続税法ですが、

私が受験した当時は、

全部で「74題」あったので、

月曜日~金曜日まででこの74題を

読むために、一日10~15題を読み続けていました。

その理論も基本の考え方は、以下の通りです。

- 9~10月:覚えるというよりは、文章構成に慣れる

- 11月:徐々に文章構成のリズムを体に覚えさせる

- 12月:理論の赤文字を覚え始める

- 1~2月:赤文字に加え、覚えた方がいい箇所をマーキング(青マーカー)し、覚える

- 3~4月:赤文字は完璧にし、青マーカーの精度を上げていく

- 5~7月:理論ドクターと合わせて、横の繋がりと柱上げを意識

このようなイメージでやっていました。

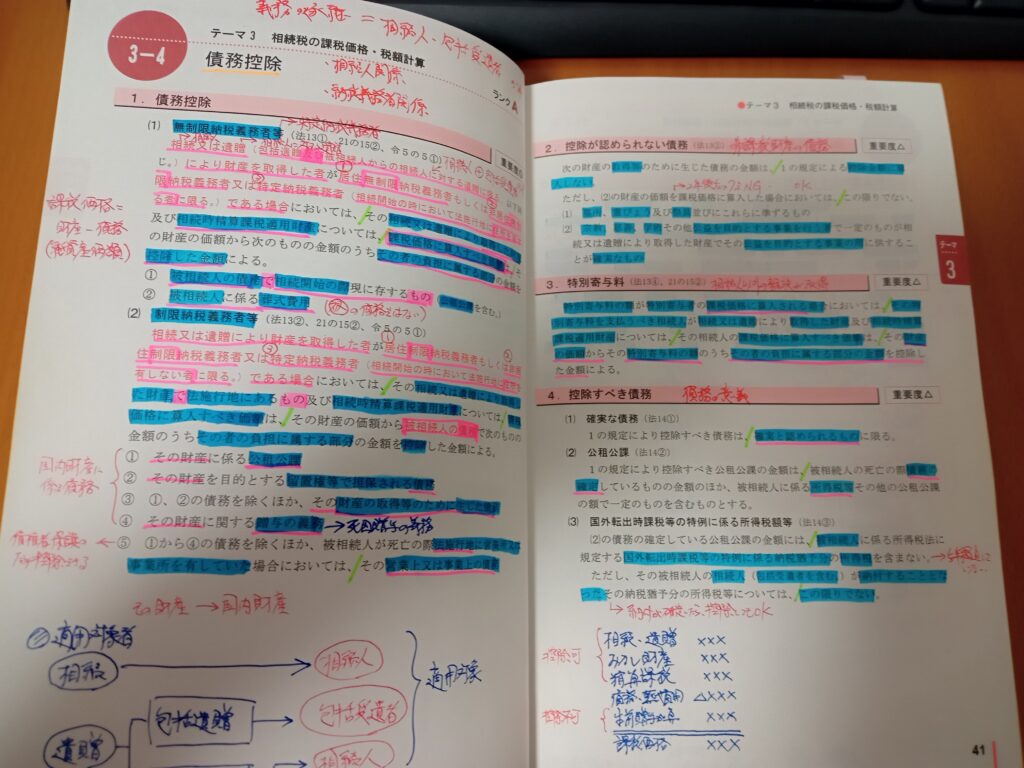

ちなみに、受験生時代の理論マスターの

1ページです。

まずは、赤文字を暗記し

次に自分で青マーカーを引いて暗記し

最後に重要度△が

それっぽい事が書ければラッキー

ぐらいで覚えていました。

余白に色々と書いているのは、

理論ドクターの気になる部分や

計算とリンクさせた方が

覚えやすいことを

付け加えています。

理論マスターは、

人それぞれ綺麗に使う人もいれば、

私のように色々書き込む人と

その人その人のやり方が非常に出るかと思います。

(私は、汚いほうかと思います・・・)

基本は全部覚える

受験生によっては、

理論の題数を絞る方もいると思いますが、

私は基本的に全部覚えていました。

なぜなら、

- たとえ重要度が低くても、白紙は避けたい

- ランクが低い理論でも、リズムで覚えればそれっぽい事が書ける気がする

- 万が一書けなくて、また来年という時間的な余裕がなかった

すべてを覚えるのは、

大変だと思う方も多いと思いますが、

文章構成のリズム重視で覚えていたので、

案外覚えられるものでした。

ただし、ランクによる完成度の強弱は当然ありました。

イメージとしては、次の通りです。

- Aランク:ほぼ完ぺき

- Bランク:7割程度かけるように

- Cランク:それっぽいことを作文

このような感じで、強弱を付けていました。

理論暗記の場所

理論暗記は私は主に

通勤のバスの中でやっていました。

片道50分程度はかかるので

往復約2時間は理論を読んでいました。

ですので、仕事が終わってからの時間は、

あまり勉強をしていませんでした。

やったとしても、計算をする程度です。

(その計算も、朝一番に解いた問題の復習などです)

よって、勉強時間は朝一番の計算と

通勤時の理論暗記がメインで

朝会社についた時には、

その日の勉強の8割程度は終わっているので

精神的な安心感もありました。

(仕事が終わった後に勉強しないといけないとなると、

このような精神的な余裕はなかったと思います)

よって、理論暗記は自由に身動きがとれない

時間や隙間時間にするのが

いいかと思います。

まとめ

今回は、理論暗記について

私がやっていた方法をご紹介しました。

理論暗記は、人それぞれ合うやり方が

あると思いますので、

自分のやり方が確立されるまでは

いろんなやり方を試してみるといいと思います。